【AICE連載セミナー】第1回 バイオ・バイオマス燃料とサステナビリティ基準(南山大学 道田 悦代)

- コラム

2025.04.18

【AICE連載セミナー】第1回 バイオ・バイオマス燃料とサステナビリティ基準(南山大学 道田 悦代)

国際教養学部 国際教養学科 教授 道田悦代

はじめに

再生可能エネルギー(再エネ)は、太陽光、風力、地熱、水力、バイオマスといった、化石燃料を代替して温室効果ガスの排出を抑えることができるエネルギー源を指す。温室効果ガス排出量の削減は、2016年に発効した気候変動枠組条約のパリ協定でも、日本を含む加盟各国が合意している。気候変動への対応とパリ協定への貢献のためにも、再エネの利用を増やす努力が各国で行われている。

動植物からつくられた生物資源であるバイオマスは、輸送燃料や発電や熱利用に用いられている。バイオマスには、木質系である林地残材や廃材、農産物系であるパーム油や大豆油、ヤシ殻や稲わらなどの農業残渣、食品や食用廃油、下水汚泥などの廃棄物などがある。エネルギー利用のバイオマスの定義として、本稿ではバイオ燃料は液体燃料を指し、バイオマス燃料は固体やガス化された燃料とする。

バイオ燃料やバイオマス燃料は推進される方向ではあるが、様々な課題も抱えている。特にバイオマス生産は農業生産を伴うことも多く、農業にかかわるサステナビリティ(持続可能性)の課題がある。サステナビリティとは、環境・社会・経済の面において地球や人々が持続可能な状態であることを意味している。バイオマス生産が環境や、従事する労働者へ負の影響を与えることは、長期的な生産を行う上で持続可能ではない。このため、特に先進国を中心とした政府・民間部門の双方で、サステナビリティ要件や規制を課すようになってきている。コラム1では、バイオマスをエネルギーとして利用している現状とそのサステナビリティにかかわる課題について、また、コラム2では、バイオマスをエネルギー利用する際のサステナビリティ要件や規制の現状について述べる。

再生可能エネルギーとバイオマス

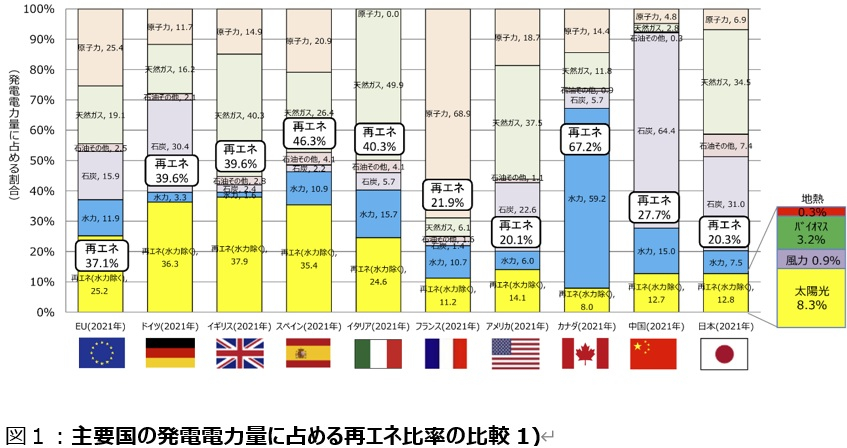

2021年の日本の発電電力量において、再エネはおよそ2割を占めている(図1)。再エネの主力は太陽光や水力発電であるが、バイオマスの比率は3.2%となっている。政府が定める2030年電源向けの再エネ導入目標では、再エネに占めるバイオマスの割合は5%とされている。日本の電源としてはバイオマスが大きなシェアを占めるわけではない。しかし、バイオマスは電源以外にも、ガスや液体燃料、水素等の二次エネルギーに変換することが可能であり、また地産地消のエネルギーとして今後利用が増えることも見込まれる。

世界に目を向けると、バイオマスの役割は重要である。特に開発途上国では、調理や暖房に木材を利用することも含め、エネルギー需要に占めるバイオマス由来のエネルギーは、35%にのぼるとされる(Demirbas, Balat, & Balat, 2009)。また、エネルギー安全保障の観点からも、各国とも国産バイオマス利用を活発に進めており、米国や欧州において政策的にも推進されている[1]。またグローバル・サウスと呼ばれる新興国・途上国での活用も進んでいる。例えば、ブラジルはさとうきびを原料にしたバイオエタノールをガソリンに混合する政策を1930年から実施している。また、インドネシアやマレーシアは、国内で生産されるパーム油をディーゼルに混ぜる政策を実施している。インドネシアでは2006年からバイオディーゼル政策を開始し、混合割合を段階的に増やしている。2024年時点で混合割合35%のB35を生産しているが、将来50%のB50を目標にしている。

バイオマスが温室効果ガス削減を目的として利用されてきた理由は、バイオマスの燃焼により二酸化炭素が発生するが、生育過程で固定した二酸化炭素量と同じであれば、炭素中立(カーボンニュートラル)と考えられるためである。またパーム油生産国の例でみると、気候変動対策だけが目的ではなく、国内で産出されるパーム油で石油を代替することにより、石油輸入を減らし、貿易収支の改善につなげたい思惑もある。経済・環境両面からバイオマス利用は推進されてきたが、近年利用にともなう様々な課題とリスクも明らかになってきた。とりわけ、サステナビリティにかかわるものである。

[1] 詳細は、AICE連載セミナー古野志健男氏コラム参照

【AICE連載セミナー】バイオ燃料の種類、課題と世界動向(古野 志健男 第3回)|コラム|各種関連情報|自動車用内燃機関技術研究組合(AICE:アイス)

バイオマスのサステナビリティ課題

第一の課題は、食料競合に関するものである。廃棄物や副産物の利用ではあまり問題にならないが、食料として利用される農作物を原料とする場合には、食料との競合を引き起こす。ブラジルのエタノールでは、産業政策の一環として補助金を投入することで、さとうきび由来のエタノール供給を増やした結果、さとうきびからとる砂糖の価格が高騰し、食料との競合が問題となった(Hira & de Oliveira, 2009)。

インドネシアでも、バイオ燃料としてパーム油の国内需要が増加していることも一因となり、パーム油の食用油が不足する事態となった。必需品である食用油の価格が上昇し、庶民、とりわけ貧困層の人々の生活に影響が及んだことで、抗議運動が起こり社会問題化した。インドネシア政府は、パーム油の輸出禁止措置を導入し、その後解除したものの、2022年パーム油の輸出量の一定割合を国内に供給する国内販売義務を課した(JETRO 2022)。

第二の課題は、食料競合とも関連するが、土地利用に関するものである。バイオ燃料・バイオマス燃料生産のために新たな農地開拓を行う場合には、森林破壊を引き起こす可能性がある。例えば、インドネシア、マレーシアでアブラヤシ生産を拡大した結果、農地拡大のために森林破壊が進展したことが問題となってきた。直接バイオマス生産のために農地を切り開くわけではなくても、別の目的で、また別の土地で森林伐採が行われると間接的に森林伐採を引き起こすことになる。バイオ燃料が、直接・間接を含め森林破壊を引き起こすと、温室効果ガスの吸収源である森林を減らすことにより、温室効果ガス排出量の増加要因となりうる。

第三の課題は、森林減少以外にも、様々な要因で温室効果ガスが発生することである。例えば、アブラヤシ農園では、熱帯地域に多く賦存する泥炭地を開墾し耕作することで、土壌に貯留されていた炭素が温室効果ガスとして排出される。さらに、パーム油生産では、生産工程の廃液から温室効果ガスであるメタンが放出される問題も明らかになってきた。木質バイオマスの利用にあたっても問題が指摘されている。樹木の再生には長い年月がかかるため、一度伐採すると、植林をしても成長には長い年月が必要で、結果的に森林に蓄積される炭素量が減ってしまう。

第四の課題は、温室効果ガス以外のさまざまなサステナビリティにかかわる課題も問題になってきたことである。天然林などの森林破壊がおこると、希少な生物種に影響を与え、生物多様性の損失にもつながる。生物多様性維持は日本も批准し、発効している生物多様性条約でも対応を行っているところである。

また農園で働く労働者の権利や児童労働の問題、土地利用の際に地元住民や先住民から土地を収奪する問題など、人々やコミュニティにかかわる問題も多く提起されており、これらもバイオマスの利用を進めるうえで見過ごせない問題である。

このように、カーボンニュートラルと考えられたバイオマスであっても、農園の開墾や林産物生産地から加工、輸送工程を経て消費地に届くまでのライフサイクルで考えると、必ずしもカーボンニュートラルとは限らないことが明らかになってきた。また、気候変動だけでなく、人や社会を含めたサステナビリティの理念にそぐわない場合があることが課題として浮かび上がっている。

国際社会やNGO等からの問題提起があり、関連する企業やESG(Environment, Social, Governance)投資家、銀行、政府は、これらのサステナビリティにかかわる問題を防止するため、サステナビリティ基準や要件を設けて、要件を満たさない製品や、その企業とは取引しないという流れになってきている。次回のコラムでは、バイオ燃料・バイオマス燃料について、政府や民間、銀行が導入するサステナビリティ基準について触れる。

前の記事へ 次のページ(2/2)へ(更新をお待ちください)

参考文献

経済産業省資源エネルギー庁(2024)「今年度のバイオマスWGのすすめかた」

JETRO (2022)「パーム油禁輸措置撤廃も国内供給義務を再導入」

https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/05/0f01184cbfba157f.html

農林水産省(2015)「ブラジルのバイオエタノールの現状と見通し」

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/j_rep/monthly/201503/pdf/20_monthly_topics_1503.pdf

Demirbas, M. F., Balat, M., & Balat, H. (2009). Potential contribution of biomass to the sustainable energy development. Energy Conversion and Management, 50(7), 1746-1760.

Hira, A., & de Oliveira, L. G. (2009). No substitute for oil? How Brazil developed its ethanol industry. Energy Policy, 37(6), 2450-2456.

1)図1: 出典:資源エネルギー庁ウェブサイト https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/biomass_sus_wg/pdf/022_01_00.pdf