【AICE連載セミナー】第1回 一次エネルギーと温室効果ガス削減の考え方(産業技術総合研究所 高木 英行、野津 育朗)

- コラム

2025.04.07

【AICE連載セミナー】第1回 一次エネルギーと温室効果ガス削減の考え方(産業技術総合研究所 高木 英行、野津 育朗)

産業技術総合研究所

エネルギー・環境領域 ゼロエミッション国際共同研究センター

水素製造・貯蔵基盤研究チーム長

高木 英行

産業技術総合研究所

エネルギー・環境領域 ゼロエミッション国際共同研究センター

水素製造・貯蔵基盤研究チーム テクニカルスタッフ

野津 育朗

1. はじめに

日本は、2020年10月に「2050年カーボンニュートラル」を目指すことを宣言しました。また、2021年4月に、2050年カーポンニュートラルに向けて、2030年度の温室効果ガス排出削減目標として、2013年度から46 %削減することを目指し、さらに50 %の高みに向け挑戦を続けるとの方針を示しました。しかしながら、日本にはエネルギー資源について海外からの輸入に大きく依存せざるを得ない事情があり、また、2011年の東京電力福島第一原子力発電所事故、世界のリーダーの一つという国際的な立場の中で、様々な課題を乗り越えるためのエネルギー政策が必要となっています。

現在の日本のエネルギー政策では、安全性(Safety)を前提としたうえで、エネルギーの安定供給(Energy Security)を第一とし、経済効率性の向上(Economic Efficiency)による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に環境への適合(Environment)を図る、S + 3E を大原則としています。ここでは、エネルギーおよび温室効果ガスに関する現状および日本における政策動向を中心に概説いたします。

2. 日本の一次エネルギーの現状

2.1 一次エネルギー供給量

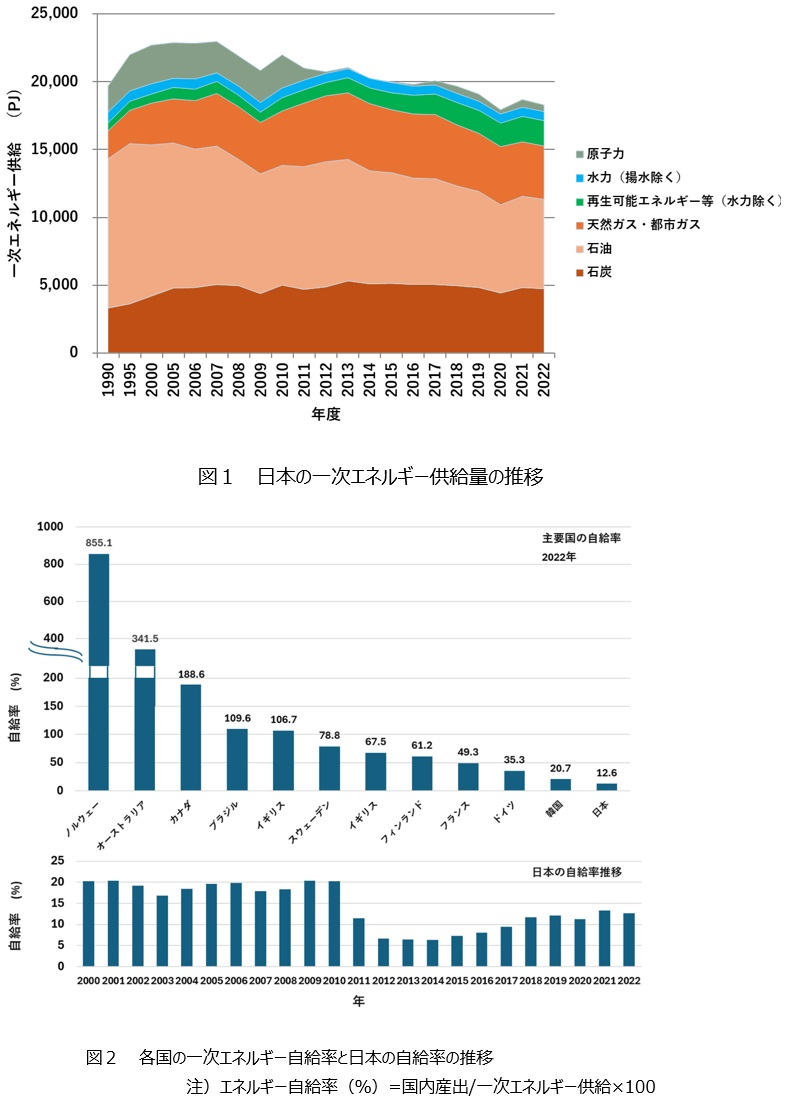

図1は、日本の一次エネルギー供給量の推移を示したものです[1]。一次エネルギー供給量は2007年以降徐々に低下し、2022年には2007年より約20%低い供給量となっています。2011年の福島第一原子力発電所の事故により原子力発電所が停止し、化石燃料への依存は91.5 %に上昇しました。その後、再生可能エネルギーの導入量増加や原子力発電所の再稼働により、2022年には、石油:36.1 %、石炭:25.7%、天然ガス・都市ガス:21.5 %と化石燃料依存度は83.4%となりましたが、依然として高くなっています。

図2は、2022年における各国の一次エネルギー自給率を示したものです[2]。ノルウェー、オーストラリア、カナダなど自給率が100 %を超えている国々があるのに対し、日本の自給率は12.6%(2022年)と他の国々と比べ低い水準となっています。日本の自給率は増加傾向にはありますが、自給率の向上は、依然として大きな課題となっています。

2.2 一次エネルギーの輸入

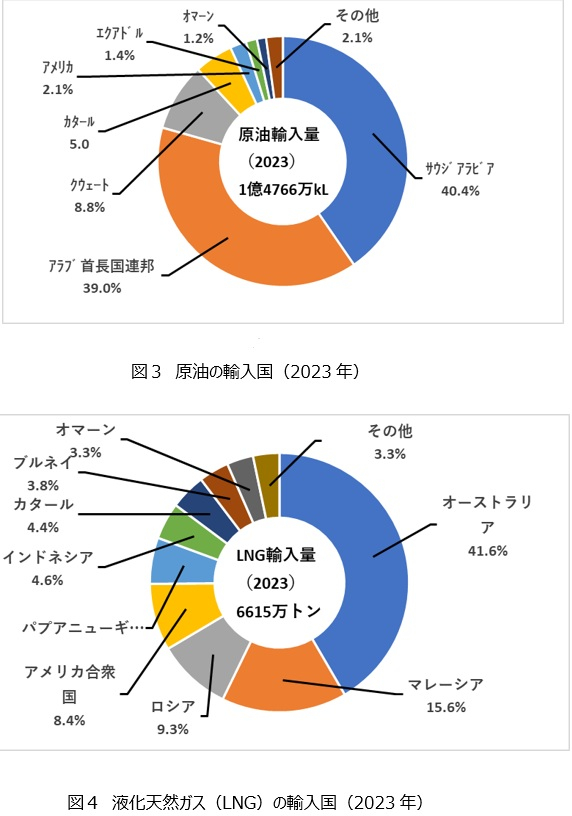

図3および4に日本における原油および液化天然ガス(LNG)の輸入先の内訳を示します[3]。原油については、多くを中東地域から輸入しています。LNG は中東地域からの輸入は多くはないものの、海外依存度は98 %に達しています。このように、現状、日本では、一次エネルギーの多くを海外からの輸入に依存しています。

2.3 一次エネルギー価格(原油価格)

図5には、原油価格の推移を示しています[4]。ここでは、日本の輸入価格のべースとなるドバイ価格について示しています。また、円ドルレート、それを反映して換算した原油価格(円/ L)、参考として国内のガソリン・軽油のスタンド販売価格(全国平均)も記載しています。

原油価格は、2020年のコロナウイルスの世界拡大に伴い大きく下落しました。その後は上昇基調で推移はしていましたが、ロシアのウクライナ侵攻によって一気に高騰し、2022年には円安の影響もあり,円/Lでは過去の最高価格を更新しました。

このように、エネルギー価格は、国際的な政情や経済、産油国の思惑などによって大きく影響を受けることがわかります。国内のガソリンや軽油などの燃料価格も連動して推移しています。一次エネルギーは、私たちの生活にも直結する、重要なものであることがわかります。

[1] 資源エネルギー庁、総合エネルギー統計時系列表(令和6年4月12日公表)のデータを用いて作成

https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/results.html#headline7

[2] IEA、World Energy Balances Highlight(2024 Edition)のデータを用いて作成

https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/world-energy-balances-highlights

[3] 経済産業省、資源・エネルギー統計年報原油地域別、国別輸入のデータから作成

https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sekiyuka/xls/h2dhhpe2023k.xlsx

[4] ・ドバイ原油価格:OPEC、Monthly Oil Market Report

http://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm

・円/ドル:日本銀行時系列統計データ検索サイト、東京市場ドル・円 スポット17時時点/月末

https://www.stat-search.boj.or.jp/ssi/mtshtml/fm08_m_1.html、

・ガソリン、軽油価格:資源エネルギー庁 給油所小売価格調査

http://www.enecho.meti.go.jp/statistics/petroleum_and_lpgas/pl007/results.html

のデータを用いて作成